机器人 & 仓储自动化

2025-04-22

浅谈人形机器人的构型争议——轮式vs双足

Marco Wang

Marco负责支持Interact Analysis在商用车领域的研究。在加入Interact Analysis之前,他在德国完成研究生课程后在一家投资银行工作,主要负责汽车行业跨境并购项目的行业研究。他在氢动力汽车市场拥有丰富的研究经验。

人类用百万年进化出双足,却在六千年前用轮子彻底改写了移动效率的底层逻辑。这一矛盾正映射着当下机器人构型的核心争议:当通用机器人试图融入人类世界,是否必须复刻双足形态?轮式结构早已证明其在平坦场景的统治力——从古罗马战车到现代物流AGV,轮子始终是速度、能耗与成本效率的代名词。另一方面,双足人形被视为通往通用智能的完美形态,其地形适应性被赋予超越实用价值的象征意义。当双足机器人的支持者强调“世界为人设计,通用机器人必须是人形”时,实用主义者开始试图证明上半身的灵巧操作能力或许更能撬动商业落地。

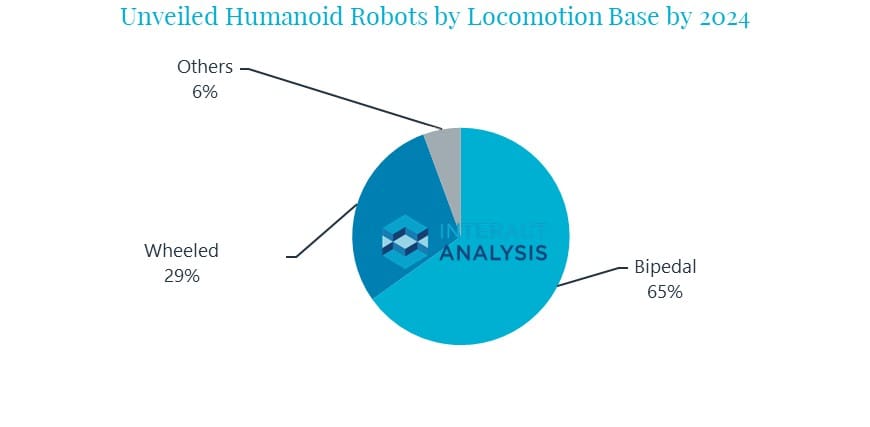

去年是人形机器人新品爆发式增长的一年,根据我们的统计,过去三年内,超过60个商业人形机器人公司发布了100款以上的人形机器人(不包括固定式双臂),其中将近70%是双足人形机器人,从已经公布的产业试点应用案例上看,使用双足机器人的案例还是占了多数,第一个将人形机器人投入商业化运营的案例用的也是双足构型。不过在2025年开年以来,我们发现陆续开始有更多的轮式机器人出现在市场上。

图1:截至2024年年底已公开的人形机器人移动方式分布

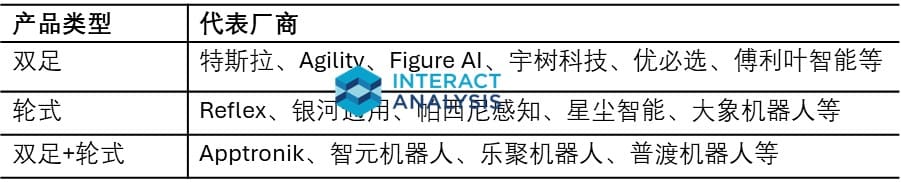

关于机器人的移动方式,各个本体公司的产品布局大体可以分为5种类型:

- 坚定走双足路线,短期内没有开发轮式方案的计划

- 短期内主要推广双足机器人,根据客户需求可以选配轮式底盘

- 坚定走轮式路线,短期内没有开发双足方案的计划

- 短期内主要推广轮式机器人,未来将推出双足机器人

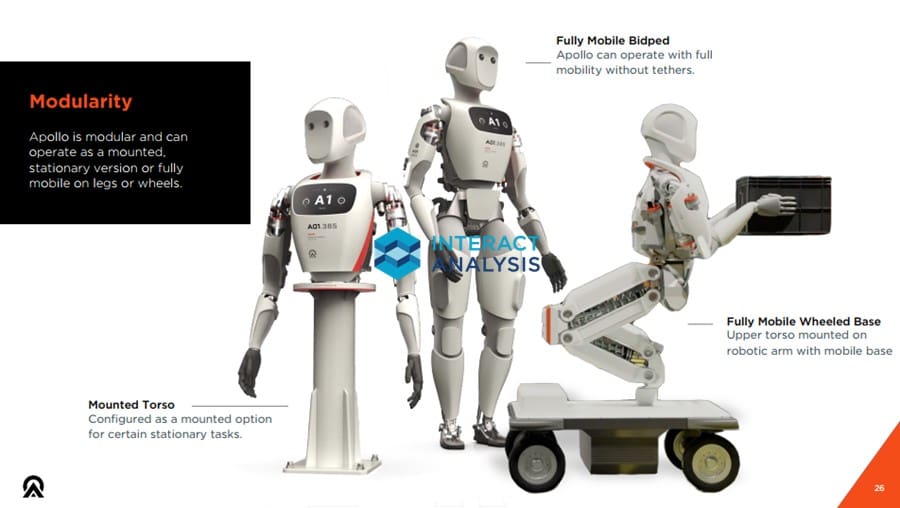

- 同时推出轮式和双足机器人产品,包括模块化的选配方案

表1:不同移动类型的人形机器人和海内外代表厂商

图2:Apptronik的模块化方案

来源:Apptronik

从制造商的基因上看,双足机器人更多来自在硬件和运控上有核心竞争力的“硬件派”,轮式机器人则更多来自于擅长人工智能和具身大模型开发的“软件派”,除此之外,许多企业致力于同时打造大小脑,致力于软硬件一体的全栈路线。

双足机器人的优势在于复杂地形和空间的通用性,双脚具备的灵活性让机器人能够调整重心,从而支持更泛化的操作。轮式机器人由于用轮式底盘取代了复杂的双足控制,优势在于稳定性更高,能耗也更低,底盘又天然提供了用于放置电池的空间,续航优势进一步凸显。而且,由于少了腿部关节以及步态平衡控制需求,轮式机器人的成本也更低,从市场公开的价格上看,相比起普遍需要10万美金以上的全尺寸双足人形,轮式机器人的价格看起来更有竞争力。

表2:美国部分轮式人形机器人的公开价格信息

完全拟人的形态被许多业界人士视为最通用的人工智能具身实体,但是需要考虑到的是,今天具身智能的发展依然极具挑战,技术成熟度依然难以赋能人形机器人实现通用能力并走向批量化商业落地,今天的人形机器人依然只能在受控场景下执行简单的任务。如果没有足够的智能化水平和泛化能力,那么无论是双足还是轮式,人形机器人都很难作为商业化可行的自动化方案。

既然具身智能和人形机器人是属于长期主义者的叙事,现实主义的选择也许不能给长期的发展路线下定义。从长期发展来看,我们倾向于相信双足人形机器人会占据更大的份额,主要是基于以下四方面的考量:

应用场景适配

在以试点和POC为主导的中短期发展中,通用机器人的最优形态无疑需要通过更多的部署案例来探索,两种移动方式必然将各自拥有自己的份额,然而长期来看,两个技术路线虽有竞争但更多的是互补,如果通用化人形机器人确实走向大规模商业化,我们相信双足机器人由于在不同场景下的高度通用性会占据更显著的份额——毕竟在许多场景下,轮式机器人存在难以克服的痛点,比如需要调整重心、或者跨过障碍物、爬楼梯、户外复杂地形等,但是,轮足机器人并不会因此面临替代危机,在相对静态场景下的精细化操作,或是在平坦地形中对速度效率有要求的场景中,预计用户依然会坚持轮式路线。

技术储备

既然智能化和通用性是人形机器人能产生商业化价值的核心标签,而高度拟人的双足人形又被视作是具备高度通用和灵活性的终极硬件形态,那么轮式人形机器人更像是妥协于成本和性能的过渡性选择。短期内推广轮式解决方案能够加速机器人的落地,既能通过应用加速技术迭代,形成数据飞轮,又能取得收入,但是许多制造商也意识到,投入开发双足机器人也是为未来做好技术储备的选择,避免在发展的过程中被淘汰——尽管通用机器人的构型依然没有被明确定义,但开发双足人形机器人某种程度上能够提高技术能力边界,哪怕未来双足构型被证伪,依然能够在市场上赢得机会。而且,不能忽略的是,更多的企业和资金投入也会让终极形态的成长曲线比过渡形态更陡峭。

产品定义与传播

在人形机器人的定义还没有被广泛明确的当下,双足机器人厂商似乎更积极地在定义这个产品,凭借类人的外形和拟人的姿态,双足机器人在社媒的传播更具热度,高热度高曝光带来了更大的营销效应,这让很多客户更愿意为双足机器人买单,哪怕仅仅是为了其外观和形态带来的表演或营销价值,在整个行业没有走向产业化应用的今天,此类收入对于人形机器人企业来说依然可观且重要。

成本与性能

双足机器人和轮式机器人之间的技术和成本鸿沟并非不可缩小,机器人双足行走的稳定性已经以可见的进度在提升,我们相信随着技术发展,更稳定的双足机器人叠加成本的下降和电池密度的提升会逐渐提高双足方案的经济性,不过,由于双足方案多出了腿部关节,实现比轮式更低的成本预计极具挑战,而且电池密度的提升同样有益于轮式机器人更好地发挥优势,比如底盘小型化。但既然通用性是双足机器人最大的竞争力,那么未来潜在的应用规模很可能大于轮足机器人——这意味着规模经济效应会进一步拉近其与轮足之间的成本差距。

探讨更多关于人形机器人市场的动态,请直接联系分析师Marco Wang

或请下载《人形机器人》报告样本

最新机器人&仓储自动化洞察